El taxi había sido siempre para José la alternativa al automóvil, pero un día sintió el deseo de explorar el caos que lo había ahuyentado de montar en bus. Se había propuesto conocer en lo poco que de vida le quedaba, cuanto había desdeñado en sus largos años de existencia.

Subió al vehículo totalmente despistado. Ignorando del valor del pasaje, armó una congestión al paso por la registradora cuando intentó pagar con el billete de mayor cuantía. El conductor se lo devolvió con un regaño. Juntando monedas pagó lo que debía. Estaba el bus casi vacío. Se ubicó adelante, junto a la ventana, sin sospechar que tendría que franquear una muralla humana para alcanzar la puerta a la salida. El bus recorrió cortos trechos entre paradas prolongadas y frecuentes. Dos y tres contabilizó José por cada cuadra. Hubiera sido intolerable para alguien deshabituado a los martirios del transporte público, pero no para José, dispuesto a la novedad del inusual vehículo. Miró por la ventana esa ciudad que tanto conocía, y la percibió distinta. Había vida en los andenes y en los escaparates. Por primera vez se percató de que era más la gente que los carros. Esclavo, por años del volante, su mirada se olvidó de la vía y se reencontró con el mundo que desdeñaba al conducir. Estaba ensimismado en esos pensamientos cuando un extraño puso sobre sus muslos un objeto. Reaccionó sobresaltado, pero era apenas un paquete de galletas. Moviéndose con dificultad entre los puestos, el desconocido le entregó a cada pasajero una muestra de su mercancía. La vendía por un módico precio, explicando que lo hacía para alimentar a su familia ante la imposibilidad de conseguir empleo. José se conmovió y guardó la golosina sin intención de consumirla. Le dio al menesteroso mucho más que el valor su producto. Fueron sin embargo muchos los que lo rechazaron. Le pareció indolente, sin embargo, al momento de bajarse ya había entendido la indiferencia de los pasajeros. La comprendió cuando fueron varios los pordioseros que subieron y bajaron del bus demandando una moneda. Limpios o andrajosos, de buen hablar o trabados por la droga, vendiendo un producto, recitando bien o mal alguna estrofa, cantando una canción, acompañados o a capela, con buena voz o llenos de estridencias, o simplemente contando un drama inventado o verdadero, todos clamaban una solidaridad que desbordaba las buenas intenciones. Tantos eran los marginados, y tan repetido y semejante su clamor, que en últimas pasaba desapercibido, más cuando el escucha tranquilizaba su conciencia con la justificación de que no tenía en sus manos remedio para todos. Era otra muestra de la tesis formulada por José para explicar el acostumbramiento de los sentidos al placer, que en este caso funcionaba anestesiando el alma. Bajó del bus con el recuerdo de aquellos desgraciados. Aunque estaba muriendo no tenía derecho a hacerle reclamos a la vida. Eran seres como los que acababa de conocer los que debían pedir explicación por su infortunio. El contacto con ese mundo, que desde lejos se desprecia, lo sedujo.

Los viajes en bus, las caminatas y los habitantes de la calle se volvieron habituales. Unos eran hijos de la violencia y del desplazamiento, otros de la irresponsabilidad y la pobreza, pero otros más, vaya ironía, de la opulencia, los desenfrenos y el hastío. Cual si se hubieran especializado, unos tenían por clientes a los transeúntes, otros a los pasajeros del servicio público, y otros a los conductores particulares, a los que cazaban al pie de los semáforos. Unos deambulaban; otros permanecían estáticos en las esquinas; otros vivían subiendo y bajando de los buses; otros más, con toda su progenie, se arrinconaban contra un muro esperando que la pancarta de cartulina que daba cuenta de toda su tragedia, arrancara al curioso una limosna. Unos iban en trance de sobrevivir, pero otros muchos, cavando día a día su sepultura. Eran los más desaliñados y mugrientos, que intimidaban sólo con su presencia, amén de sus palos y garrotes. En su mirada perdida en los delirios del vicio, en sus barbas largas y grasientas, en su piel tiznada, cubierta por ropajes nauseabundos, en sus uñas largas llenas de inmundicia, se había desdibujado por completo la dignidad humana. «Padrecito, déme para un pan», decían mientras perseguían al transeúnte, arrastrando un costal amarrado a una cola ruidosa de latas y botellas. Nunca los esquivó por temor a un atraco, hasta conversación trabó con ellos, pero siempre les negó todo auxilio monetario. Les ofrecía un pan en la cafetería más próxima. Algunos, pese al hambre que decían tener, lo rechazaban; sólo querían dinero, confirmando la creencia popular: «Piden dinero para patrocinar sus vicios».

Esas correrías avivaron los recuerdos de su infancia, porque de la mano de su madre recorría las calles haciendo interminable diligencias. La veía regatear y conseguir fantásticas rebajas, que lo hacían pensar en la fabulosa utilidad del comerciante. En sus años mozos, en que debió estirar el dinero para costearse sus caprichos, repitió ante los vendedores las frases aprendidas, pero sin conseguir el milagro que obraban las palabras de ella. Tantos años después al visitar las calles, se encontró con vendedores informales, hijos y nietos seguramente de los que en su juventud debieron atenderlo. Ya no juzgó que fueran usureros, los vio necesitados, y no se atrevió a reducirles la ganancia con el regateo. «¿Si no pido rebaja en el ostentoso almacén que acrecienta un formidable patrimonio, cómo he hacerlo con estos desposeídos que montan en las esquinas un puesto mísero con el que ni siquiera alcanzan a alimentar a su familia?». Comprando por comprar, muchas veces les dejó creer que era ignorante, al pagar más caro que otros transeúntes. No imaginaba el vendedor que tras de esa transacción tan fácil se ocultaba una generosidad premeditada.

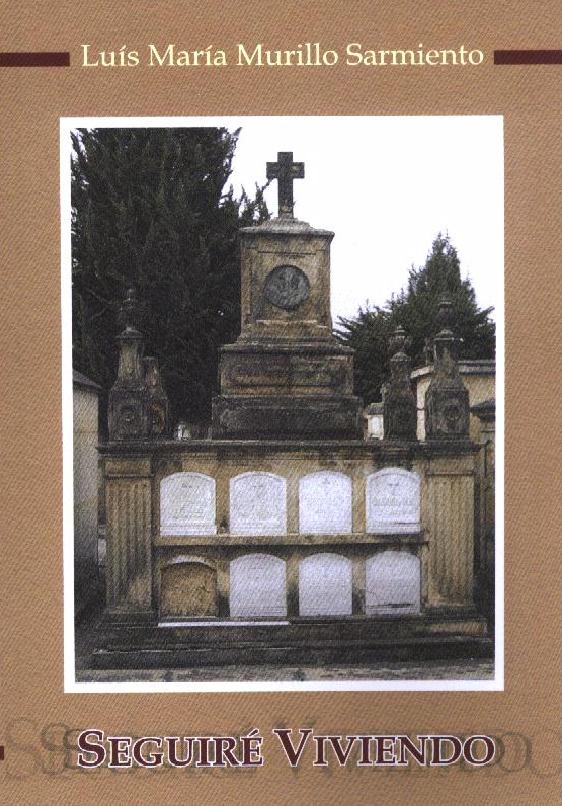

LUIS MARIA MURILLO SARMIENTO ("Seguiré viviendo")

VOLVER AL ÍNDICEVER SIGUIENTE ESCRITO